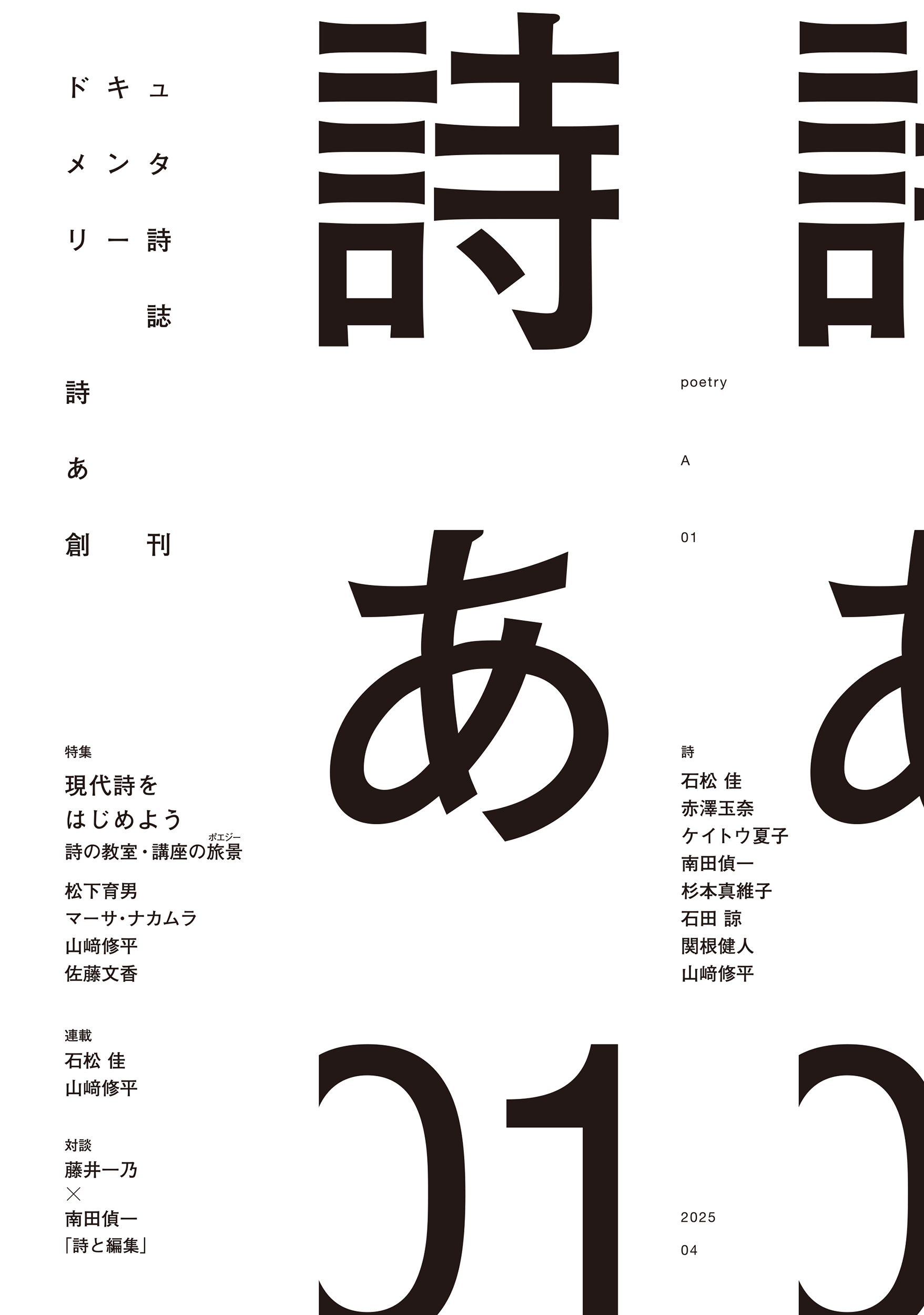

ドキュメンタリー詩誌「詩あ」創刊エピソード0〈第1回〉

■山﨑修平さんとの出会い

二〇二三年秋、詩人の山﨑修平さんから突如メールをいただいた。長い文章だった。何かあったのだろうか、と一瞬不安になる。長いメールでいいことなんて、そうそうない。

山﨑さんとのお付き合いは、割と長い。二〇一六年のことだと思う。山﨑さんが第一詩集『ロックンロールは死んだらしいよ』(思潮社)を刊行されたのがその年。一通のメールを受け取ると同時に、この詩集を送ってくださったのが始まりだった。

僕は当時、正直にいえば詩にまったく関心がなかった。日本文学を学んできたけれど、詩歌への関心はほぼゼロ。だから詩集を送られてきても、どうしたものかと顎をさすり、頁をめくってみたところで、僕には「わからなかった」。

なのに、会った。ここからの記憶はあまりない。山﨑さんが覚えていてくださっていて、当時新宿にあったとんかつ屋「三太」で一緒にとんかつを食べた、らしい。以降、何かの節に山﨑さんと会うことになった。といっても一年に一回とかなのだが、それがずっと続いた。

二〇二〇年になり、僕は、ふと詩の世界に足を踏み入れた。簡単なことだ。詩を書き始めたというわけ。僕はずっと小説家になりたくて小説を書き、まともに就職もしないでフリーター生活をし、やっと就職したと思ったら、二十代後半で独立して、ひとり出版社を立ち上げ、現在に至る。たった数行で、僕の二十年弱は振り返ることができてしまうのだが、要はずっと小説にこだわっていた。それが詩へと移行した。

詩は自由だという。それは小説を書いてきた僕にとって、大変魅力的なことだった。多かれ少なかれ、小説には起承転結のルールが求められてくる。ストーリーがあって、人物が出てきて、何かする、起こす、巻き込まれる。そして、物語は綴じられてゆく。それが大半の小説の骨格である。僕は、ストーリーを練ること自体は好きだし、得意だと思っている。ほとんど考えたことがない。パッと思いつくからだ。だから着想に苦労したことはない。けれど、徐々に窮屈に、退屈に感じてしまっていた。なんで人物が話さないといけないのだ。歩かないといけないのだ。何かを成さないといけないのか。じっとしていたっていいではないか。「僕は言った」「私は笑った」「彼が泣いた」その記述の馬鹿馬鹿しさに、飽き飽きしてしまっていた。いつしか、僕はそういったことを放棄した小説を書き始めていた。それで、視点が変わった。詩の方がいいのではないか……。

詩を書くようになって、そういえば山﨑さんは詩人だったな、と思い出すことがあった。よくよく頭を整理してみると、身近にも詩人だった人が意外といた。二十代の時に勤めていた編集プロダクションの同僚の八木原剛さんは荒川洋治さんの元で、詩を学び、紫陽社(荒川さんの出版社)から『ストライキ』という詩集を出している。僕が足繁く通った新宿のかつての文壇バー「風紋」では渋沢孝輔が常連だった(残念ながらお会いする前に亡くなられていた)。

二〇二〇年以降、僕は詩を書き始め、いろいろなところに投稿してはスランプに陥りを繰り返し、三年ほど過ぎた。気づけばコロナも収まりつつあり、二〇二三年になったわけだ。その頃には、山﨑さんも僕が詩を書いていることを知り(話したからだ)、この小見出しの冒頭へと、話は戻る。

「詩の雑誌をつくってくれませんか」

結論を言えば、山﨑さんのメールの内容は、そういうことだった。